Наши партнеры

4. СТИЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ: STILUS ET SIGNIFICATIO

В классическом труде Греймаса и Куртеса “Семиотика. Толковый словарь теории языка”1 в статье “Стиль” говорится: “Термин стиль принадлежит литературной критике, и дать ему определение с точки зрения семиотики затруднительно, если вообще возможно”. Я принимаю этот вызов и попробую ниже набросать семиотическое определение стиля. Но поскольку ученые-семиотики отсылают меня к литературоведам, я спешу проверить по вышедшему недавно “Словарю стилистики” Мазалейра и Молинье2 и обнаруживаю в нем следующее определение: “Стиль: предмет стилистики”. Бросаюсь искать статью “Стилистика” — ее нет вообще.

слишком серьезной вещью, чтобы его можно было передать в монопольное ведение специалистов по стилистике как некий самостоятельный объект,— и теория стиля, целью или результатом которой стало бы его конституирование в качестве объекта, была бы, по-видимому, ошибочной. Но из этого вовсе не следует, что всякая теория стиля бесполезна и беспредметна: напротив, стиль ни в чем так не нуждается, как в определении, которое, помимо своих прочих функций, позволило бы нам избежать подобной ошибки, пролив свет на взаимосвязи стиля с остальными аспектами дискурса и значения. Стилистика, и в частности стилистика литературная — которая, как мы видели, предусмотрительно остерегается давать определение своему предмету,— не является теорией стиля3.

Однако предпосылки к созданию такой теории мы можем обнаружить в другой научной традиции, возникшей под влиянием соссюровской лингвистики в начале века и представленной Шарлем Балли. Как известно, предметом ее была не столько языковая оригинальность или индивидуальная новация, сколько потенциальные возможности обыденного языка4; но для нас сейчас важно не это различие областей исследования, которое, быть может, и переоценивается, а очевидная, хоть и относительная, попытка концептуализации.

“Стилистика,— писал Балли в 1909 году,— изучает явления языковой выразительности с точки зрения их эмоционального содержания, то есть выражение чувств с помощью языка и воздействие явлений языка на сферу чувств”5.

Конечно, это несколько сумбурное определение: не совсем понятно, почему выражение чувств типа “ Мне больно ” должно apriori нести большую стилистическую нагрузку, чем объективное высказывание вроде “Вода закипает при 100 °”. Существенным моментом будет, по-видимому, не это различие в содержании, к тому же неполное (эмоциональное vs какое?), а вычленение тех средств, на которые, по- видимому, указывают слова “явления языковой выразительности”; стиль будет заключаться в экспрессивных аспектах языка в их противопоставлении аспектам... не экспрессивным, для которых еще предстоит найти обозначение.

высказывания “Мне больно” и “Вода закипает при 100 °”, оба не слишком “экспрессивные”, а значит, согласно данному учению, не слишком “стилистические”,— но, к примеру, предложение “Мне больно” и междометие “Ой!”, эквивалентные по содержанию, но различающиеся по способу его выражения. Тогда второй тип будет обозначаться словом выразительность, в соответствии с его общепринятым смыслом (междометие выражает боль); первый пока остается без названия, как немаркированный член оппозиции, который — опять- таки согласно данному учению — не представляет интереса для стилистики. Назовем его предварительно — и почти наугад — изобразительностью. Тогда, по-прежнему перефразируя Балли и дополняя его терминологию, мы можем сказать, что междометие “Ой!” выражает то же самое, что изображает фраза “Мне больно”. Явлением стиля будет выступать исключительно первый тип речевых оборотов: стиль возникает там и толь кот ам, где имеет место выразительность, и постольку, поскольку выразительность противопоставлена изобразительности.

На это, наверное, можно возразить, что оба термина не получили до сих пор никакого определения, разве что такое же, как стихи и проза в “Мещанине во дворянстве”, то есть через взаимное противопоставление и постольку, поскольку считается, что они делят между собой без остатка все пространство языковых возможностей. Чтобы сделать следующий шаг, не забегая слишком сильно вперед — но уже рискуя оказаться неточными,— скажем, что “Мне больно” намеренно сообщает некую информацию средствами чисто лингвистической условности, а “Ой!” производит, намеренно или нет, примерно тот же эффект посредством вскрика, который механически вызывается каким-либо болезненным ощущением. (Неточность заключается по крайней мере в том, что подобное междометие сильно лексикализовано, имеет разную форму в разных языках, а значит, болезненное ощущение — не единственная его причина. Другие, более “естественные”, крики труднее перевести на лингвистический уровень, особенно на письме. Но в такой перспективе мы имеем полное право сказать, что стиль — это компромисс между природой и культурой).

Корректируя и последовательно дополняя определение Балли, мы приближаемся к другой канонической формулировке, предложенной в 1955 году Пьером Гиро: “Стилистика — это изучение внепонятийных оттенков аффективного или социоконтекстуального происхождения, которые окрашивают собой смысл.

Это изучение экспрессивной функции языка в оппозиции его когнитивной, или семантической функции”6. Если пока опустить введенную Гиро на равных правах с аффективным происхождением социоконтекстуальную детерминацию (которая хоть и не упоминается Балли в приведенном выше определении, но уже была им изучена и обозначена термином эвокативные эффекты) и если не упускать из виду, что разграничение функций относится скорее к средствам языка, чем к области содержания, то выяснится, что Гиро, сохраняя термин выразительные (экспрессивные) для обозначения характерных для стиля средств, предлагает для второго члена оппозиции три прилагательных, которые даны как эквиваленты и которые мы без всякого ущерба можем поставить на место нашего изобразительный: понятийный, когнитивный или семантический. Чтобы зфиксировать свою мысль, вполне достаточно и одного, но я думаю, что фиксировать ее раньше времени не стоит.

“Стиль — это экспрессивная функция языка в оппозиции его понятийной, когнитивной или семантической функции”. Вся моя дальнейшая работа имеет целью некоторым образом подставить вместо трех последних прилагательных некое четвертое, которое я полагаю более надежным, а вместо первого — некое пятое, которое я полагаю более адекватным. Прежде чем пуститься в эти долгие поиски, отметим предусмотрительность обоих наших лингвистов, которые употребляют не слово “langue” [естественный язык], чего следовало бы ожидать, но явно более расплывчатый термин “langage” [язык как таковой]. Если это не просто небрежность, то, по-моему, они тем самым признают (даже такой “языковой стилист”, как Балли), что возможности языка всегда находят в оп л о ще ние не в чем ином, как в дискурсе — устном или письменном, литературном и нелитературном.

Каков бы ни был второй термин нашей антитезы, первый, маркированный и определяющий дл я стиля, д о сих по р зву ч ал как выразительность. Я попытаюсь поколебать его прочное положение и для начала позаимствую из эстетики Микеля Дюфренна указание на одну из возможных альтернатив: “Каким образом данный художник проявляет себя в произведении? Мы предложили назвать данный смысл эстетического объекта выразительностью. <...> Выразительность — это то же, что в лингвистике называется коннотацией”7.

Таким образом, выразительность и коннотацию предлагается считать эквивалентными понятиями; и то и другое, как следует из контекста, служит для определения стиля. Отметим сразу, что за последние несколько десятилетий их эквивалентность получила довольно широкое признание, в том числе и в логике. Так, Рейхенбах полагает, что экспрессивная ценность знаков диаметрально противоположна их когнитивной ценности, и определяет выразительность как несостоявшуюся денотацию. “Скажем так,— заявляет он: — слово является экспрессивным в случае, когда оно не употреблено как денотативное”8.

Замена выразительности на коннотацию со всей неизбежностью прокладывает путь к тому, чтобы обозначить противоположный ей термин как денотацию. Тогда почерпнутое у Гиро определение примет следующий вид: “Стиль — это коннотативная функция дискурса в оппозиции его денотативной функции”. Поскольку определение обоих новых терминов пока отсутствует, преимущество подобной трансформации может показаться сомнительным. Тем не менее ясчитаю, что пренебрегать им нельзя — не потому, что эта новая пара терминов обладает более очевидным значением, но скорее в силу возникающих в связи с нею вопросов. Семиологаческое определение терминов “денотация” и “коннотация”, в том виде, в каком его предложил Ельмслев и популяризировал Ролан Барт, всем прекрасно известно и общепринято, во всяком случае в упрощенной его форме, которой нам пока будет достаточно: коннотация — это вторичное, или производное, значение, возникающее за счет того, каким образом обозначается (или денотируется) значение первичное; разговорное слово “patate” [картошка] имеет в качестве денотата картофель, а коннотирует (свою) разговорность. Менее распространенным, хотя и (или оттого, что) более ранним, является понимание этих терминов, принятое в логике и восходящее по крайней мере к Стюарту Миллю; здесь они эквивалентны классической оппозиции объема [extension] и содержания [comprehension] понятия, о чем свидетельствует Гобло: “Всякое существительное денотирует некоторые предметы и коннотирует качества, относящиеся к этим предметам”; так, слово “собака” денотирует все семейство псовых и каждого из его представителей (объем понятия) и коннотирует качества, характерные для этого семейства (содержание понятия).

Может показаться, что обе пары терминов не связаны между собой ничем, кроме простой омонимии: отнюдь не очевидно (даже если и доказуемо), что содержание следует считать вторичным по отношению к объему, и тем более что следует соотносить его со способом обозначения объема; с другой стороны, еще менее понятно, каким образом разговорное слово “patate”, объем которого биологический вид “картофель”, может иметь содержанием собственное разговорное употребление. И тем не менее мне кажется, что обе оппозиции связаны между собой существенной связью и что она достаточно ясно подразумевается в том — в некотором роде промежуточном — разграничении смысла (Sinn) и денотации, или референции (Bedeutung) одного и того же знака (Zeichen), которое было проведено Фреге10.

11), имеющие один и тот же денотат, или референт,— иными словами, обозначающие один и тот же единичный объект, но с помощью двух отличных друг от друга аспектов, или “модальностей подачи”: слова Morgenstem и Abendstern обозначают одну и ту же планету Венеру, первое — как утреннюю звезду, а второе — как звезду вечернюю; эти две модальности манифестации настолько непохожи, что некоторые просто не знают об их причинном единстве. Как мы видим, в данном случае смысл целиком (аналитически) содержится в самом знаке, тогда как денотат связан с ним синтетически; но для нас не составит труда найти такие случаи, когда смысл будет не столь непосредственно очевиден и тавтологичен,— то есть когда форма знака не будет продиктована его смыслом.

Так, два имени, Анри Бейль и Стендаль, в равной степени конвенциональны (пусть даже второе из них было сознательно выбрано) и обозначают одно и то же лицо: первое — французского гражданина и дипломата, второе — автора “Красного и черного”; Людовик XVI— э то монарх, а Людовик Капет — подсудимый, и т. п. И ничто нам не мешает, с посмертного благословения Фреге или без оного12, распространить наше доказательство и на имена нарицательные: треугольник и трехсторонник являются двумя равноправными понятиями, обозначающими одну и ту же геометрическую фигуру по двум различным ее свойствам.

Во всех этих случаях мы, разумеется, можем уподобить смысл в понимании Фреге — содержанию понятия, а денотат — логическому объему. Однако в иных ситуациях преференции13 “коннотация”. Так, при обозначении одного и того же служебного положения употребление слова “contractuelle” [“контрактница”] коннотирует административную точку зрения, а слова “pervenche” [“барвинок”] — точку зрения более... эстетическую14.

Таким образом, вопрос выбора между понятиями содержание и коннотация (в семиологическом смысле) зачастую остается открытым; возможно, критерием здесь может служить то, что первый термин отсылает скорее к некоему аспекту, присущему обозначаемому предмету, а второй — к точке зрения говорящего; но понятно, что аспект и точка зрения связаны друг с другом так же неразрывно, как лицевая и оборотная сторона бумажного листа: аспект определяет собой либо выявляет точку зрения, а точка зрения выбирает и высвечивает аспект. Тем самым содержание и коннотация — это лицо и изнанка одного и того же явления:“модальности подачи”, или определения, и вместе с тем модальности обозначения, которые столь удачно переплелись во фрегевском термине смысл; таким образом, мы можем использовать этот термин в качестве моста, соединяющего логическое и семиотическое понимание оппозиции денотация!коннотация.

Однако не исключено, что нам удастся сделать еще один шаг к субъективной характеристике коннотации: если я, желая обозначить привратницу своего дома, употреблю не традиционное “concierge” [консьержка], а арготическое “pipelette” [букв.: “сплетница”] или “bignole” [букв.: “шпионка”], то оценка сделанного мною выбора весьма ощутимо сместится с аспекта, или “модальности подачи” этой служащей женщины к модальности локутивной — а именно арготической,— и в некоторых ситуациях высказывания этот выбор, в пределе, может вызвать у моего собеседника исключительно представление о вульгарности моей речи, если не меня самого, подобно тому как новшества в словарном запасе Альбертины вызывают у Марселя исключительно представление о нравственной эволюции девушки. В пределах того спектра возможных значений, какой заключен в понятии смысла у Фреге, мы оказываемся в точке, прямо противоположной той, в которой расположен выбор между “треугольником” и “трехсторонником”.

Сугубо гносеологическому выбору между двумя геометрическими определениями противостоит выбор между двумя регистрами дискурса. Между двумя этими полюсами разворачивается целая гамма промежуточных значений, обусловленных тем, что преобладает в каждом конкретном случае — аспект обозначаемого объекта или отношение к нему либо речевая принадлежность обозначающего субъекта; это верно и для отдельного слова, и, очевидным образом, для дискурса в целом. До сих пор я никак не квалифицировал выбор между “concierge” и “bignole”, но это и так понятно: это выбор типично стилистический.

По правде сказать, слово “выбор” здесь не самое удачное, поскольку оно предполагает осознанное и продуманное решение, что не всегда соответствует истине: мы не всегда выбирае м свои слова, и какая-нибудь шпана, быт ь може т, и не знает , что “bignole ” — это конс ье ржка, равно как люди порядочные не знают обратного,— или как “совы”, встающие поздно, не знают, что вечерняя звезда появляется на небе еще и по утрам. В данном случае я употребляю слово “выбор” только в этом объективном смысле: существует несколько слов для обозначения привратницы, и некто употребил из них слово “bignole”. Если он сделал это сознательно, то такое употребление коннотирует намерение; если же нет, то социальное положение. Разумеется, то же самое можно, и даже должно, сказать и об употреблении слова “concierge”: в абсолюте, то есть вне контекста, один стиль не более стилистичен, чем любой другой. Но не будем забегать вперед. Впрочем, как мне кажется, мы можем еще ближе подойти к такому состоянию коннотации, которое, так сказать, по своему содержанию никак не будет пересекаться с содержанием логическим: если два человека при виде одного и того же животного восклицают, первый: “Horse!”, а второй: “Cheval!”, то различие между двумя этими восклицаниями будет уже не стилистическим, а лингвистическим и, насколько я понимаю, не будет нести в себе никакого различия в содержании понятия; и тем не менее первое из них будет коннотировать с большой степенью вероятия, что субъект высказывания говорит по- английски, а второе — что его субъект говорит по-французски (коннотаторы во многих отношениях являются своего рода индексами). Тем самым понятие коннотации может, быть шире понятия стиля, что для нас скорее удобно, поскольку дать чему-либо определение — это прежде всего соотнести данный конкретный вид с более общим родом.

— нечто иное, чья природа может колебаться от логического содержания данного элемента до простой лингвистической принадлежности говорящего, причем в большинстве случаев оба аспекта будут присутствовать одновременно: в конце концов, слово “Morgenstem” коннотирует не только свойство Венеры иногда появляться на небе по утрам, но также и то, что человек, созерцающий ее по утрам, говорит по-немецки. А если принять, что существительное “Венера” более непосредственно и строго денотативно, чем существительное “Morgenstem” или “Abendstem”, поскольку обозначает эту звезду прямо, вне связи с ее утренним или вечерним восходом, то все равно придется признать, что выбор этого имени не вполне свободен от эвокативных значений: “Скажи, Венера...”

Однако если мы показали различие между денотатом — Венерой или привратницей — и коннотатом — восходом по утрам для “Morgenstem”, вульгарностью для “bignole”,— то различие между двумя модальностями значения, которые представляют собой акт денотации и акт коннотации, остается невыясненным. Повторю еще раз: то, что один и тот же знак вызывает в сознании одновременно и некоторый смысл, и некоторый денотат, отнюдь не обязательно предполагает, что делает он это двумя различными способами. Это не необходимо с логической точки зрения, но, по-видимому, очевидно чисто эмпирически: связь слова “Morgenstem” с утренним восходом Венеры явно иного плана, нежели его связь с Венерой как второй планетой Солнечной системы,— как, впрочем, и его связь с немецким языком; а связь слова “bignole” с моей консьержкой — иного плана, нежели его связь с моей истинной или напускной вульгарностью. Характер всех этих и, по-видимому, некоторых иных связей нам еще предстоит определить. Возможно, в этом нам поможет еще одно отступление.

В знаменитом отрывке из “ Святого Генезия ” Сартр предлагает провести другое разграничение, которое не так уж просто соотнести с теми, которые мы разбирали выше. Относится оно опять-таки к двум модальностям означивания, на сей раз — смыслу и значению: Сами по себе вещи не значат ничего. Тем не менее у каждой из них есть некий смысл. Под словом значение следует понимать некоторую конвенциональную связь, превращающую объект присутствующий в субститут объекта отсутствующего; под словом смысл я понимаю причастность присутствующей реальности в ее бытии — к бытию иных реальностей, присутствующих или отсутствующих, зримых и незримых, а в пределе к универсуму в целом. Значение привносится в объект извне, через означивающую интенцию, смысл же есть естественное свойство вещей; первое — это трансцендентное соотношение одного объекта с другим, второй — трансцендентность, впавшая в имманентность. Значение может подготовить интуитивное понимание объекта, задать направление такому пониманию, но не может его обеспечить, поскольку означаемый объект принципиально внеположен знаку; смысл по природе своей интуитивен; это запах надушенного платка, аромат, остающийся в пустом, выветрившемся флаконе. Сокращение “XVII” означает определенное столетие — а в музейных экспонатах предстает целиком вся эпоха, цепляясь, как газовое покрывало, как паутина, за локоны парика, вырываясь клубами из портшеза15.

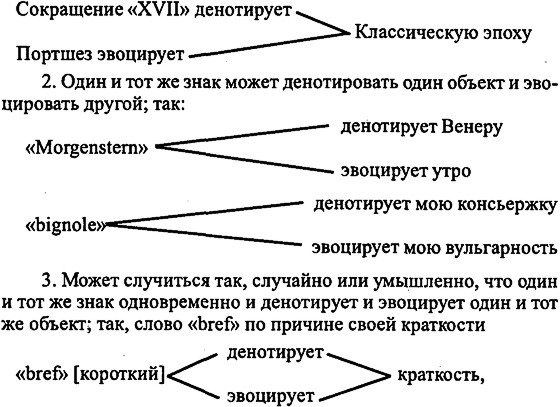

Само по себе сартровское разграничение предельно ясно: определенные объекты, вроде сокращения “XVII”, обладают конвенциональным, а следовательно, трансцендентным или внеположным им значением; другие объекты, вроде портшеза, обладают имманентным смыслом — имманентным, поскольку этот смысл необходимым образом связан с природой этих объектов,— причем в данном случае эта необходимая, или “естественная” связь является связью по историческому происхождению: портшез был изготовлен либо изобретен в ту эпоху, на мысль о которой он, благодаря этому факту, и наводит. Оба примера подобраны Сартром явно так, что оба знака сходятся на одном и том же объекте — Классической эпох е. Сокращение “XVII” означает эту эпоху, портшез ее... поскольку слово “смысл” не позволяет произвести от него сколько-нибудь внятного глагола, то, не претендуя на оригинальность, скажем предварительно, что он вызывает ее в сознании, эвоцирует.

Смысл и значение сходятся на одном и том же Bedeutung, и это наво дит на мыс ль о б аналогичности Сартра и Фреге: в обоих случаях для одного референта имеются два знака. Эта параллель обманчива, поскольку у Фреге оба знака хоть и проходят через два различных смысла, но имеют единую —лингвистическую — природу, тогда как у Сартра их природа различна: один является лингвистическим знаком, а другой — материальным объектом, или, как говорит Сартр, просто вещью, для которой что-либо значить вовсе не является изначальной функцией. Однако Сартр обозначает одну из двух своих модальностей означивания словом смысл, а потому не стоит слишком поспешно отказываться от сравнения его концепции с концепцией Фреге. Слово “Morgenstem” обозначает определенную планету не прямо, а через один из аспектов, примерно так же, как сартровский портшез эвоцирует Классическую эпоху не прямо, а через свою историческую принадлежность к ней. “Венера”, или, лучше сказать, какое-либо более конвенциональное или нейтральное ее обозначение вроде кодового номера, обозначает ту же планету прямо, без околичностей, во всяком случае с не столь заметными околичностями, подобно тому как сокращение “XVII” обозначает Классическую эпоху. Таким образом, мы можем сказать, что более прозрачными, чем другие (портшез, “Morgenstern”), поскольку они более конвенциональны и несут меньшую смысловую нагрузку. Безусловно, все эти различия относительны и во громной степени обратимы (к этому я еще вернусь), однако они, по- видимому, позволяют нам сделать вывод, что в обычной повседневной ситуации первый тип означивания более денотативен, а значит, второй более коннотативен, или, если мы воспользуемся тождеством, предложенным Дюфренном, более экспрессивен16.

“Святого Генезия” предполагает, что природа “слов” и “вещей” различна: слова нечто значат, а вещи создают смысл. Замечу, кстати, что если бы дело обстояло именно так, то определению стиля через коннотативное употребление языка не нашлось бы никакого применения, поскольку язык был бы неизменно и исключительно денотативен и совершенно неспособен нести в себе сартровский смысл, то есть коннотацию. Но подобная гипотеза слишком очевидно противоречит фактам, и сам Сартр в “Ситуациях”17посвящает несколько страниц — не менее знаменитых— (поэтической) способности языка функционировать одновременно как знак и как вещь, то есть служить средством значения и нести в себе смысл.

Таким образом, различие в означивании связано не с природой используемых знаков, но с той функцией, которой они наделены. Какое-нибудь слово (например, слово “nuit” — ночь) может сверкать или звучать как вещ ь, и наоборот, какая - нибудь вещь, став элементом кода лингвистического типа, м жет функционировать как конвенциональный знак. Если обратиться в последний раз к сартровским примерам, но вывернуть их наизнанку, то окажется, что “XVII” (по оппозиции к “17”) может через историческую эвокацию коннотировать определенное латиноязычие классицизма (это и будет его смысл по Сартру), а портшез, включившись в некоторый код, может обрести сугубо произвольное значение: например, если стоящее в стратегически важном месте кресло на колесах, за отсутствием иных сигналов, указывает, что враг движется с востока, а находящийся там портшез — что с запада, или наоборот.

Сделав это двойное отступление, мы можем вывести из рассуждений Сартра и Фреге два следующих положения, а вдобавок, по-видимому, и еще одно:

1. Два знака могут обозначать один и тот же объект, один через конвенциональную денотацию, другой — через более естественную либо, по крайней мере, более мотивированную, эвокативную модальность: так:

“monosyllabe” [односложный], ни о его антониме “long” [длинный], которые не эвоцируют того, что денотируют.

Мы еще вернемся к различным типам означивающей связи; отметим, кстати, что последний из них обычно квалифицируется стилистами как выразительность. Однако, формулируя свои три положения, я старательно избегал слов экспрессивность и коннотация, которыми до сих пор пользовался чересчур безоглядно и употребление которых должен отныне ограничить, чтобы дать им более строгое определение (слово эвокация, которым я до сих пор заменял оба других, также получит более специальное применение). Скажу сразу: когда два этих новых определения будут найдены, уравнение, предложенное Дюфренном, рискует распасться.

Первое из определений требует еще одного, последнего отступления — в область того, что я назову далеко не авторским термином “гудменовская семиотика”. Во второй главе своих “Языков искусства” и в некоторых более поздних текстах18Нельсон Гудмен выстраивает общую классификацию знаков, наиболее яркой особенностью которой является отказ от классификации Пирса, практически общепринятой (и попутно несколько вульгаризированной) уже более столетия. Упрощая, напомню, что согласно этой традиции знаки делятся на три категории: символы, чисто конвенциональные (знак, запрещающий проезд); индексы, мотивированные причинно-следственной связью (дым как знак огня); и иконы (весы как эмблема правосудия), мотивированные связью по аналогии или, в более абстрактной формулировке Чарлза Морриса, по “общему свойству” между означающим и означаемым19.

Вторую категорию Гудмен отвергает едва ли не целиком2021; в общем и целом его аргументацию можно сформулировать примерно так: связь по аналогии нельзя определять только через наличие общих свойств, без дополнительных уточнений; действительно, любые две вещи всегда будут иметь по меньшей мере одно общее свойство (свойство быть вещью), а значит, только одного общего свойства недостаточно, если только не допустить, что всё похоже на всё,— отчего связь по аналогии лишается какой бы то ни было специфики; означает ли это, что общими должны быть все с войства? Но в таком случае все вещи были бы попросту идентичны, и даже нумерически идентичны (поскольку обладать всеми общими свойствами — значит и занимать одно и то же положение во времени и в пространстве), и одна из них не могла бы означать другую, ибо они слились бы воедино; но если общими должны быть не одно свойство и не все, то сколько же? Exit аналогия.

Однако гудменовская классификация не сводится к одной единственной (пирсовской) категории конвенциальных символов (если бы дело обстояло так, то ей и различать было бы нечего). Ее пространство в целом покрывается категорией символизации, или референции, которая включает в себя все случаи “standing for”, когда некая вещь замещает собой другую вещь, какова бы ни была связь между ними: Гудмен предпочитает называть символами всю империю знаков. Но в этой империи есть свои провинции. Есть класс, более или менее соответствующий пирсовскому классу символов: это класс денотации, которая определяется как “простое наклеивание ярлыка (словесного или любого иного) на одну или несколько вещей”22.

Но денотация — не единственная модальность референции. Есть по меньшей мере23 еще одна, выступающая в некоторых отношениях как изнанка первой и именуемая у Гудмена экземплификацией. По сути, эта категория исполняет у него ту же функцию, которой Пирс или Моррис наделяли иконические знаки, однако она получает определение не в понятиях аналогии, но по принадлежности к определенному классу, или (что одно и то же) по наличию общих свойств : “ В то время как все или почти все может денотировать или даже репрезентировать практически что угодно, вещь может экземплифицировать лишь то, что ей принадлежит”24“

Для того чтобы, к примеру, слово денотировало вещи красного цвета, достаточно допустить, что оно может отсылать к ним как к референту, но для того чтобы моя зеленая фуфайка экземплифицировала некий предикат, недостаточно просто допустить, что фуфайка отсылает к этому предикату как к референту. Требуется также, чтобы предикат денотировал фуфайку; иными словами, требуется также допустить, что предикат отсылает к фуфайке как к референту”25. Попросту говоря: чтобы моя фуфайка могла экземплифицировать “зеленый цвет”, она должна быть зеленая.

Экземплификация, как свидетельствует само ее название,— это модальность (мотивированная) символизации , кот орая заключается в том, что некий объект ( в том числе и слово ) символизирует собой некий класс объектов, к которому он принадлежит и предикат которого, обратно, приложим к нему самому26, иными словами, денотирует этот объект. Подобного рода обратимость, или конверсное отношение, выражается простой теоремой: “Если х у, то у денотирует х”27. Если моя фуфайка экземплифицирует “зеленый” цвет, то зеленый денотирует цвет моей фуфайки; если же она экземплифицирует форму “без рукавов”, то без рукавов денотирует ее форму, и т. д., ибо любой объект всегда может экземплифицировать несколько свойств.

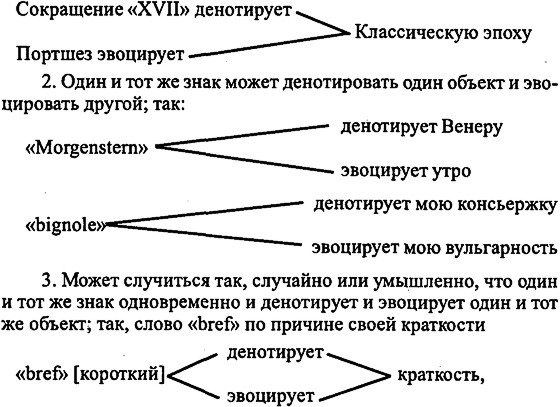

Различие между денотацией и экземплификацией опять-таки состоит не в природе используемых знаков, но в их функции: некий жест, сделанный дирижером, будет иметь скорее значение конвенционального денотата; тот же самый жест, сделанный учителем физкультуры,— значение примера, или образца для подражания28— и можно себе представить, какие последствия могло бы иметь истолкование первого в понятиях второго, хотя физически они совершенно тождественны; одно и то же слово “bref” может употребляться как денотат краткости, как пример односложного слова, как пример французского слова, и т. д.

Экземплификация может быть либо буквальной, как в случаях, которые мы рассматривали до сих пор, либо фигуральной, то есть, по Гудмену, которому как будто не ведомы никакие иные фигуры, метафорической. Я не буду подробно рассматривать приемы, с помощью которых он избегает давать метафоре определение через аналогию, по крайней мере в общепринятом смысле этого понятия, подразумевающем наличие сходства или “подобия”. Метафора для него — не что иное, как перенос предиката из одной “области” в другую в силу той гомологии (по Аристотелю, это и есть аналогия), согласно которой х является в области А тем же, чем у — в области В. Если, к примеру, нам дано, что в области тональностей до мажор является тем же, чем величие — в области моральных свойств, то мы можем сделать вывод, что симфония “Юпитер”, написанная в до мажор, метафорически экземплифицирует величие: отсюда и ее название. Если нам дано, что для красок серый цвет является тем же, чем грусть для человеческих чувств, то мы можем сказать, что “Герника” метафорически экземплифицирует скорбь. Если нам дано, что для звуков речи передние гласные являются тем же, чем для цветового спектра — светлые тона, то мы, вслед за Малларме, скажем, что “nuit” [ночь] — это слово, которое метафорически (и ошибочно?) экземплифицирует свет29.

Но метафорическая Экземплификация — это не что иное, как то, что в обиходе именуется выразительностью. В этом смысле симфония “Юпитер” выражает величие, “Герника” — грусть, а слово “nuit” — свет.

Вышеприведенная теорема получит тогда следующий вид: “Если х выражает у, то у х”.

Если “nuit”, ночь, выражает свет, то светлое метафорически денотирует “ночь”. Проще говоря, “ночь” светла метафорически — как “bref” кратко буквально. Примерно то же самое и говорил Малларме и, скорее всего, именно это имел в виду Флобер, определяя “Госпожу Бовари” как роман серый, а “Саламбо” — как роман пурпурный.

Таким образом, благодаря Гудмену мы обзавелись таким определением выразительности, которое одновременно и точнее, и шире, нежели то, каким нас милостиво одарила стилистика. Оно точнее, поскольку применимо к “ночи”, светлой метафорически, но неприменимо к “короткому”, краткому буквально и, следовательно, не выражающему краткость, но просто ее экземплифицирующему. И наоборот, оно шире, чем то, на котором имплицитно строится стилистическое употребление слова выразительность. Ибо если слово “bref” одновременно и денотирует краткость, и экземплифицирует ее30, то, напротив, слово “long” [длинный] денотирует длину и, как сказал бы Малларме, “по противоречию” экземплифицирует краткость. Оба этих слова в равной мере “образцово-показательны”, но в первом случае экземплификация удваивает денотацию и подкрепляет ее, а во втором — вступает в противоречие с ней. Точно так же обстоит дело и в плане метафорики: если выразительность “ночи” вступает в противоречие с ее денотацией, то выразительность “сумрака” с его непроглядно-темным тембром звучания удваивает его денотацию (опять-таки согласно Малларме). Выразительность в понимании стилистов покрывает собой лишь случаи удвоения (или избыточности) типа “bref” или “ombre” [сумрак]. Таким образом, она представляет собой лишь частный случай выразительности или экземплификации — тот, который Гудмен, со своей стороны, называет “автореференцией”31

Таким образом, мы разом обзавелись тремя типами значения, первый из которых (денотация) покуда оставался неизменным, а два других делят между собой ту же самую полярную точку, в которой находились наши предыдущие понятия — выразительность, эвокация и коннотация, и к тому же позволяют све сти их к одному- единственному — к экземплификации, поскольку гудменовская выразительность является всего лишь ее метафорическим вариантом. Возвращаясь к формуле Гиро, которую я уже варьировал, мы можем теперь без труда придать ей следующий вид: “Стиль — это экземплификативная функция дискурса в оппозиции его денотативной функции”.

Однако, создав новое концептуальное поле, мы теперь должны найти на нем место для понятия коннотаци32, которое уже невозможно дольше считать равновеликим понятию экземплификации. Первое его ограничение продиктовано, так сказать, самой этимологией слова: коннотация, по здравому рассуждению, может соответствовать лишь значению вспомогательному, которое добавляется к денотации; но с референциями по экземплификации дело очевидным образом обстоит так не всегда: если моя зеленая фуфайка не имеет никакого денотата, то мы никак не можем сказать, что она коннотирует то, что экземплифицирует33.

Если какой-нибудь иероглиф, смысл которого мне неизвестен, экземплифицирует для меня китайское письмо, то говорить, что он это письмо коннотирует, излишне, ибо для меня он ничего не денотирует. Таким образом, не всякая экземплификация является ионнотацией, а сама коннотация является лишь частным случаем экземплификации — такой экземплификацией, которая добавляется к денотации.

34. До сих пор мое толкование оппозиции денотация/коннотация подразумевало, что оба ее члена симметричны и равноправны. Это, безусловно справедливо для большинства случаев: например, когда одно и то же слово “long”, с одной стороны, денотирует длину, а с другой — экземплифицирует краткость. Но когда я утверждаю, что одно и то же слово “long”, с одной стороны, денотирует длину, а с другой — экземплифицирует французский язык, то дело обстоит иначе. Почему?

Быть может, прояснить этот вопрос, совершенно ускользнувший от внимания Гудмена, нам поможет небольшой анекдот. Дело происходит во время второй мировой войны. Двух немецких шпионов, не говорящих по-английски, сбрасывают с парашютом на территорию Великобритании (такие случаи бывали). Их мучит жажда, и они заходят в бар, предварительно разучив фразу: “Two Martinis, please!” Тот, что поспособнее, делает заказ. На беду, бармен переспрашивает : “ Dry ? ” — этого они не предвидели, хотя могли бы. И тоща тот,что побездарнее, естественно (фатально!), отвечает: “Nein, zwei!” Теперь вы знаете, почему Германия проиграла эту войну.

Что значит притча сия? То, что одна и та же (приблизительно) последовательность звуков35 может в одном языке быть одним словом, а в другом языке — другим; тем самым любое слово (и его лингвистическая принадлежность) определяется не только своей формой, но и своей функцией как “целостного знака”, то есть связью формы со смыслом. Звук [drai] сам по себе не является ни немецким, ни английским словом: это немецкое слово, когда означает “три”, и английское, когда означает “сухой”. Звук [lo] не является французским словом; то, что им является, а значит, может коннотировать французский язык,— это связь звука [lo] со смыслом “длинный”. Иначе говоря, коннотация франкоязычия не просто добавляется к его денотативной функции, но зависит от нее в соответствии с феноменом сдвига, иллюстрацией которого служит формула Ельмслева (ERC) RC и асимметричная таблица Барта.

“long” несет в себе не два, а по крайней мере четыре значения: свою денотацию (длина), экземплификационное значение своей физической характеристики (краткость) и два коннотативных значения, основанных на взаимосвязи двух первых,— свою принадлежность к французскому языку и свой “антиэкспрессивный” характер. Учитывая это, стоит, в отличие от обыденного языка с его понятием знака, все же различать означающее ([lo]) и целостный знак ([lo] = “long”, или, для краткости, “long”). Значения просто экземплификаторные соотносятся с первым из них ([lo] звучит кратко), а значения коннотативные — со вторым: “long” принадлежит к французскому языку.

Быть может, чтобы забить последний гвоздь в этом вопросе, не помешает привести еще два примера. Слово “patate” как простое означающее [patat] лишено какой бы то ни было вульгарности, поскольку может вполне правильно денотировать экзотический овощ [батат]; вульгарно употребление слова “patate ” вместо “pomme de terre” [картофель]. Точно так же слово “coursier” само по себе не благородно, поскольку может обозначать вполне тривиального рассыльного; благородно употребление слова “coursier” [скакун] вместо “cheval” [лошадь].

Коннотация возникает при денотации не просто как добавочное значение или дополнительный смысл, но как значение производное, целиком обеспечиваемое способом денотации. Кон- нотация тем самым выступает лишь одним из аспектов экземплификации, которая покрывает собой все экстраденотативные значения, а следовательно, все стилистические эффекты.

Таким образом, среди экземплификативных возможностей отдельного вербального элемента различаются те, что связаны с означающим в его фонической или графической материальности36, и те, что зависят от его семантической функции. Возьмем французское слово “nuit”, которое нам уже встречалось и которое поддается довольно репрезентативному анализу.

“быть словом односложным (если не считать диерезы)”, “начинаться с назальной согласной [п], “кончаться нисходящим дифтонгом [ui] (состоящим из передней полугласной и передней гласной)”, а потому “рифмоваться с luit”, и т. д.; взятое в своем графическом аспекте, оно экземплифицирует все свои графические свойства, в том числе наличие определенного числа вертикальных “палочек”, способных подчеркнуть эвентуальный эффект легкости (это мои вольные ассоциации); в самом деле, по-прежнему на уровне означающего, но уже в силу метафорической транспозиции, оно, вследствие общепризнанной гомологичности между передними гласными и светом ( и, добавлю от себя, легкостью и свежестью), служит для некоторых людей выражением той знаменитой парадоксальной светлоты, на которую притворно жаловался Малларме и которую может усиливать собой рифма с “luit” [сверкает].

На вторичном уровне, то есть на уровне “целостного слова” [nui] = “nuit”, оно экземплифицирует класс французских слов, класс имен существительных и класс неодушевленных существительных женского рода, со всеми эмоциональными значениями, связанными с подобной сексуализацией,— которая чудесным образом подкрепляется тем, что его антоним “jour” [день] мужского род а. Все эти сексуальные коннотации, встречающиеся только в тех языка х, в которых нет среднего рода (как во французском) или в которых средний род неустойчив (как в немецком), несут в себе большой стилистический потенциал, великолепно очерченный Башляром в одной из глав его “Поэтики грезы”37.

Все ли это? Вряд ли, поскольку любое слово, буквально экземплифицируя все классы, к которым оно принадлежит, может также эвоцировать — через ассоциацию по смежности (или по косвенной принадлежности) — целый ряд иных множеств, с которыми оно выраженным образом связано. Так, мы без особых усилий и натяжек можем счесть слово “nuit” типичным для Расина или для Малларме, и т. д. , и даже усмотреть в его сравните льн о частом употреблении нечто вроде признака стиля,— подобно тому как мы можем сказать, что частое употребление гипаллаг есть признак прустовского стиля, или как сам Пруст усматривал в частом употреблении имперфектных форм типичную особенность стиля Флобера. Подобные эффекты могут, как мне кажется, служить примером еще одной категории фигуральной экземплификации, не отмеченной Гудменом: экземплификации меотонимческой.

Таким образом, я предлагаю добавить к двум гудменовским понятиям — экземплификации (буквальной) и выразительности (метафорической) —третье, совершенно естественным термином для которого будет эвокация (в том расширительном смысле, в каком ее понимает Балли). Если слово “nuit” является, допустим, расиновским, то есть для некоторых людей эвоцирует (скорее) Расина, то происходит это не потому, что оно обладает этим свойством буквально, подобно тому как [lо] обладает свойством краткости, и не потому, что оно обладает им метафорически, как “nuit” обладает свойством быть светлым: оно обладает этим свойством метонимически, по ассоциации (допустим) преимущественно с творчеством Расина. Но этим я отнюдь не хочу сказать, что метафорическая экземплификация на этом уровне совершенно немыслима: кое-что от нее содержится, по-видимому, в эффектах стилистического подражания, которые не сводятся к заимствованию у какого-либо автора (к примеру) одной из черт его стиля, но в своей изощренности доходят до изобретения других черт, идеально типичных для корпуса имитируемых текстов, хотя и не присутствующих в нем материально.

Как известно, Пруст особенно гордился тем, что ввел в свой ренановский пастиш прилагательное “aberrant” [отклоняющийся], которое он считал “в высшей степени ренановским”, хотя, по его мнению, Ренан ни разу его не употребил: “Если бы я нашел в его сочинениях это слово, это испортило бы мне удовольствие от того, что я его придумал”,— подразумевается: придумал как пример ренановского эпитета. В самом деле, тогда это была бы просто ренанема де-факто, тогда как ее придумывание дает настоящий ренанизм де-юре38.

— на сей раз в смысле, весьма далеком от гудменовского,— вследствие имеющейся здесь типичной связи по аналогии: слово “aberrant” (для Пруста) “похоже” на ренановское, но ренановским не является. Значение такого рода эффектов для стилистики бросается в глаза: чтобы распознать какой-либо стиль, необходимо воспринимать его “-емы”, а чтобы творчески подражать ему, то есть вдохнуть в него жизнь и сделать его продуктивным, необходимо от компетенции перейти к перформации, суметь придумывать его “-измы”. В этом суть любой живой художественной традиции, а значит, в значительной мере, любой эволюции в искусстве. Я говорю “в искусстве” вообще, поскольку используемые мною категории действительны для всех видов искусства, mutatis mutandis,— и даже если много чего mutanda следует mutare: симфония “Юпитер” экземплифицирует (помимо прочего) симфонический жанр и тональность до мажор, эвоцирует (помимо прочего) классический стиль, выражает (помимо прочего) величие; Реймсский собор экземплифицирует готическое искусство, эвоцирует средневековье, выражает (согласно Мишле) “веяние духа” и т. д. А эффекты подражания без заимствования39 присутствуют везде: достаточно вспомнить, как Дебюсси или Равель придумывают испанскую музыку или как Сезанн (если верить ему на слово) пишет “под Пуссена с натуры”.

Все эти релятивистские оговорки служат здесь не для того, чтобы выразить какой- либо принципиальный скептицизм, но чтобы напомнить о произвольном, ad libitum, характере всей этой символики: любой объект денотирует то, что его принуждает денотировать условность, и может для каждого из нас экземплифицировать, выражать или эвоцировать на первичном или же вторичном уровне те предикаты, которые этот каждый из нас применяет к нему буквально, метафорически или метонимически,— причем бывает, что оправданно, а бывает, что и нет; от того, правомерно такое применение или же ошибочно, сама его процедура нисколько не меняется, а суд, выносящий приговор по этому поводу,— не что иное, как общественное мнение. Называть “Гернику” зловещей, по-видимому, более оправданно, нежели “кокетливой”, однако обе характеристики равно фигуральны (метафоричны), а считать слово “nuit” расиновским, по-видимому, более оправдано, нежели мольеровским или бальзаковским, однако обе эти квалификации равно фигуральны (метонимичны).

Я говорил, что мы, вслед за Ельмслевом, должны были бы ограничить понятие коннотации только эффектами экземплификации, производимыми на вторичном, относительно денотации, уровне,— что исключает его употребление stricto sensu в области искусств, не обладающих денотативной функцией, таких, как музыка, архитектура или абстрактная живопись. Однако и здесь нельзя исключать его расширительного употребления, когда речь идет о побочных значениях, возникающих благодаря тому, каким образом Моцарт сочетает звуки, Браманте располагает колонны, а Поллок кладет цветовые пятна на полотно. Тем более что каждая символическая связь на более высоком уровне обязательно задает свое символическое значение, которое мы, естественно, будем называть коннотативным, если не метаконнотативным.

Например, тот факт, что означающее [lо] на первичном уровне экземплифицирует краткость, влечет за собой то, что на вторичном уровне слово “long” экземплифицирует, а значит, как я уже говорил, коннотирует свой “антиэкспрессивный” характер. Точно так же слово “bref”, конечно же, коннотирует свой “экспрессивный” характер, и т. д. Экземплификативные значения означающих сами по себе не являются коннотативными, но определяют собой коннотативные значения. Но всякий вербальный элемент — и, в расширительном смысле, всякий вербальный ряд — можно рассматривать либо как экспрессивный, либо как антиэкспрессивный, либо как нейтральный, и одного этого уже достаточно, чтобы даже самый банальный дискурс обладал в каждую минуту экземплификативным потенциалом, который и служит основанием его стиля. Проще говоря, дискурс не только о чем-либо говорит (что-либо денотирует), он сам в каждую конкретную минуту является чем-то одним или чем-то другим (например: плоским как доска); как справедливо заметил бы — на своем языке — Сартр, слова, а значит, и фразы, а значит, и целые тексты всегда являются одновременно и знаками, и вещами.

— это не что иное, как тот, назовем его чувственно воспринимаемым, аспект текста, который Якобсон именовал “ощутимым”.

Однако, каким бы намеренно элементарным ( в буквальном смысле 40) ни было наше описание, мы должны рассмотреть также и другой основополагающий аспект виртуальных стилистических характеристик дискурса. Вернемся к нашему слову “nuit” — оно воистину неисчерпаемо. До сих пор мы рассматривали его с точки зрения его буквальной, то есть простой и непосредственной, денотативной функции, которая состоит в обозначении ночи. Но, как всем известно, у него есть по меньшей мере еще одно употребление, о чем свидетельствует, например, такое двустишие Гюго:

О Господи, открой мне врата ночи,

Войдя в которые я скрылся бы навек! —

Вспомни, Сефиза, о жестокой той ночи,

Что для целого народа стала ночью вечной.

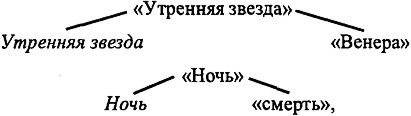

Второе значение слова “nuit”, то есть, конечно же, “смерть”, возникает благодаря тому, что обычно называется фигурой; в данном случае эт ометафора, типичная иллюстрация аристотелевского определения через аналогию: жизнь относится к смерти так же, как день — к ночи41.

Если мы признаем за словом “ночь” это фигуральное значение, то мы можем сказать, что в первом стихе у Гюго и во втором — у Расина оно денотирует смерть. Однако такая денотация — в противоположность тем постулатам, на которые обычно опирается Гудмен, и в полном соответствии со схемой Фреге,— не является непосредственной. Благодаря ей знак- денотант, “ночь”, соотносится со своим денотатом, “смерть”, опосредованно, через свой первый денотат “ночь”, который в таком случае выполняет роль смысла по Фреге, поскольку представляет собой “модальность подачи” объекта “смерть”, подобно тому как “утренняя звезда” (чаще всего являющаяся разновидностью фигуры — перифразой) представляет собой “модальность подачи” Венеры. Фигура строится зигзагообразно, через буквальный денотат — совершенно так же, как у Фреге зигзаг проходит через Sinn:

— а специфика каждой из фигур, согласно классической тропологии, определяется логической связью между двумя денотатами: для метафоры это связь по аналогии, для метонимии — по смежности (“юбка” вместо "женщина”), для синекдохи42и ее предикативных вариантов, литоты и гиперболы43 — по физической (“парус” вместо “корабль”) или же логической (“смертный” вместо “человек”) включенности, для иронии — по противоположности.

Тропы, то есть “однословные смысловые фигуры” (Фонтанье), разумеется, не перекрывают всего пространства фигур, или косвенных денотаций, однако, в силу экстенсивного процесса, принцип которого я позаимствую из “Общей риторики”44 они могут служить его моделью:

| слово | > слова | |

| Уровень | ||

| Смысл | Метасемемы (тропы) |

(фигуры стиля и мысли) |

| Форма | Метаплазмы (фигуры слога dictio) |

Метатаксисы и элокутивные) |

Таблица эта наглядно, как я надеюсь, показывает, каковы два направления, по которым частный случай — тропы — обобщается до случая общего — до фигур. Экстенсия горизонтальная (в масштабе от слова или сегмента слова до более или менее обширной группы слов45) не пред ста вляет особых затруднений, поскольку тот факт, что “ изгиб ” фигуры приходится на одно либо же на несколько слов, является всего лишь второстепенным обстоятельством, чья детерминированность даже далеко не всегда релевантна; антифразис “Вы — настоящий герой” можно равным образом истолковать и как: “Вы — трус”, и как “Вы не герой ” , и даже как “ Вы небось считаете себя героем ” , — и в каждом из этих случаев иронический акцент смещается с одного слова на другое или распределяется на все сразу, нисколько не меняя фигурального смысла.

Точно так же многие традиционные метафоры состоят из целой фразы: было бы глупо искать какое-нибудь одно слово-метафору в поговорке вроде: “Не ставь телегу впереди лошади”. В подобных случаях фигуральная денотация (“истинностное значение”) — “Всему свой черед”,— в полном соответствии с положениями Фреге, задается предложением в целом через посредство его буквальной денотации. Что же касается “фигур мысли”, то, как прекрасно показывает Фонтанье, их фигуральный статус (иногда спорный) зависит от характера мнимости, которую приписывает, или не приписывает, им адресат: риторический вопрос (“Кто тебе это сказал?”) является фигурой лишь постольку, поскольку толкуется как скрытое отрицание; размышление является фигурой, поскольку мы читаем в нем выражение некоего уже принятого решения (как в размышлении Дидоны в IV книге “Энеиды”), однако искреннее сомнение ( такое, как сомнение Гермионы в V акте “Андромахи”) фигурой не является. Но подобный характер фигуральности ad lib присущ не только фигурам мысли. Мы всегда можем последовать примеру Бретона с его толкованием перифраз Сен-Поля Ру и, отказавшись от фигуры, воспринимать данное высказывание в его буквальном смысле, невзирая на ту логическую или семантическую несуразицу, какая может из этого воспоследовать; сам Бретон, безусловно, предпочитает именно такую несуразицу, когда толкует в буквальном смысле выражения “хрустальная грудь” или “завтрашний день гусеницы в бальном платье” — высказывания, которые можно считать “предвосхищающими сюрреализм” только при условии полного отказа от их фигуральной интерпретации (“графин” и “бабочка”): “Можете засунуть свою бабочку в свой графин. Сен-Поль-Ру сказал именно то, что хотел сказать, будьте покойны”46.

— тот, что клеймит Бретон, чтобы оттенить свой собственный подход, и к которому никто никогда не прибегает,— будет состоять в подстановке фигурального денотата без учета денотата буквального; второй, бретоновский, заключается в отрицании фигуры ради выявления сюрреалистского “образа”; третий, способ фигурального истолкования, предполагает восприятие и учет обоих означаемых: когда мы говорим, что “хрустальная грудь”, по-видимому, денотирует графин, подобно тому как “ночь” иногда денотирует смерть, то это вовсе не значит, что мы приравниваем произведенный тем самым эффект к тому, что получился бы, скажи автор просто “графин” или “смерть”. Но диагностика фигуральности никогда не бывает окончательной, и попадаются случаи гораздо более сомнительные. При катахрезе (ножка стола) мы можем, за отсутствием “собственного” термина, рассматривать метафору как развернутый буквальный смысл; негативные метафоры (“Жизнь — не ложе из роз”) метафоричны лишь при условии, что подразумевается некий имплицитный и тоже метафорический контекст (“... но скорее ложе из шипов”) — но не контекст буквальный (“... но скорее промежуток времени от рождения до смерти”)47; значительное число метонимий и синекдох (бегать за юбками, злато падает под сталью) допускают буквальное прочтение, и т. д. Таким образом, фигуральность — это не свойство, объективно присущее дискурсу, но скорее факт его прочтения и интерпретации, даже если эта интерпретация очевидным образом согласуется с авторским замыслом.

Действие экспансии вертикальной, от метасемем к метаплазмам (метатаксисы, такие, как эллипсис или инверсия, выступают лишь их экстенсиями до масштабов фразы), труднее поддается анализу, поскольку все эти “формальные” фигуры — сокращение (“prof”), распространение (“sourdingue”), перестановка, простая (“meuf”) или сложная (“louchebem”), частичная субституция (“Paname”) — принципиально не содержат никакого буквального означаемого, которое могло бы служить ретранслятором для их фигурального денотата; таким образом, фрегевский изгиб здесь вроде бы отсутствует. На самом деле он есть, только здесь он проходит уже не через смысл, а через форму — через ту “правильную” форму— “professeur” [преподаватель], “sourd” [глухой], “femme” [женщина], “boucher” [мясник] или “Paris” [Париж],— которую метаплазмическая деформация эвоцирует почти48с такой же необходимостью, с какой употребление “ночи” вместо “смерти” эвоцировало “ночь” буквальную. Это описание, разумеется, верно и для метатаксисов: фраза с инверсиями из “Мещанина во дворянстве” (“О любви, прекрасная маркиза...”) достигает своей денотации тем же зигзагом, через имплицитно заданный правильный порядок слов. Таким образом, в метаплазме или в метатаксисе денотация остается косвенной, и наше определение в равной мере подходит для фигур формальных и для фигур смысловых49.

Во всех указанных случаях косвенной денотации (будь то детонация через смысл или через форму) сама ее косвенность, как и всякое случайное отклонение на пути следования от начального означающего (“nuit”, “prof”) к конечному денотату50 “mort”, “professeur”), экземплифицирует во второй степени, а следовательно, коннотирует свои свойства. Так, в случае, коща “ночь” метафорически денотирует смерть, этот способ денотации коннотирует свою метафоричность, более обобщенно — свою фигуральность, а на еще более общем уровне — определенный “поэтический язык”, подобно тому как слово “пламя”, употребленное вместо “любовь” (классическая метафора), коннотирует одновременно свою метафоричность и классический слог (чего не происходит, когда “пламя” денотирует пламя); слово “patate” вместо “картофель” (но не вместо “батат”), то есть просторечная метафора, коннотирует одновременно и собственную метафоричность, и регистр просторечия; “sowdingue”, разговорный метаплазм, коннотирует одновременно свой метаплазмический характер и свою разговорность, и т. д. Фигура, как известно, вездесуща, хоть и очень специфическим образом; она (наравне с чувственно воспринимаемыми свойствами фонического или графического означающего, наравне с лингвистическими эвокативными эффектами и пр.) также представляет собой помутнение прозрачности денотации, один из тех эффектов относительного сгущения дискурса, которые делают его “ощутимым”51.

Фигура тем более вездесуща, что в силу относительности нашего заключения о фигуральности какого-либо оборота ее можно привнести куда угодно. При такой насыщенности локутивного поля отсутствие фигуры может функционировать как эффект “от противного”, и можно с равным успехом квалифицировать как фигуру и какую-нибудь локутивную особенность (например, наличие асиндетона— вместо ожидаемой связки) и ее противоположность (наличие связки там, где мог бы встретиться асиндетон). В риториках классической эпохи четыре расиновских строки приводились как образец великолепного гипотипозиса:

Душа занятьями былыми тяготится,

Забыты скакуны, забыта колесница,

Не мчусь за зверем я с копьем наперевес

52

Здесь Ипполит развернуто излагает то, что у Прадона он сухо сообщает в одной- единственной строке (цитирую по памяти):

Увидев вас, тотчас я потерял охоту.

Однако, отвлекаясь от эстетических оценок, стихи Расина можно прекраснейшим образом прочесть как верное и буквальное изображение праздности героя, а стих Прадона — как смелое стяжение, которое можно обозначить, к примеру, как лаконизм. Проще говоря, когда в классическом дискурсе попадается слово “любовь” (а не “пламя”) или “лошадь” (а не “скакун”), то отсутствие фигуры здесь примечательно и его можно считать мощнейшим буквализмом — чем не имя для фигуры? Это не означает, в строгом смысле, что каждый элемент дискурса фигурален; скорее мы скажем, что каждый элемент дискурса, в зависимости от контекста и от типа рецепции, бывает и буквальным, и фигуральным. В силу своего почти всецело кондиционального, или ожидаемого, характера фигуральность53— как было известно во все времена— выступает идеальной эмблемой стиля.

— на “формальном” (то есть, в действительности, физическом уровне) уровне фонического или графического материала, на лингвистическом уровне прямой детонации и на фигуральном уровне косвенной детонации. Это определение, независимо от того, насколько оно исчерпывающе, имеет то преимущество перед определениями, находящимися в традиции стилистики Балли, что оно сводит на нет все неоправданные привилегии, которыми эта традиция наделяла, с одной стороны, миметическую “выразительность”, представленную у меня как сугубо частный случай, не более и не менее существенный, нежели случай обратный, то есть ее “автореференция”; а с другой — якобы “эмоциональный” характер стилистических явлений: экземплифицирующий аспект дискурса (то, чем он является) сам по себе не более “эмоционален” или аффективен, нежели его денотативный аспект (то, о чем он говорит),— он попросту более имманентен, и тем самым, по-видимому, поддается менее абстрактному и более “чувственному” ощущению: очевидно, что слово “bref” более естественным и более конкретным образом коротко, нежели тот способ, каким оно обозначает краткость. Да и то не следовало бы спешить с экстраполяцией; в некоторых случаях коннотации, относящиеся к лингвистическому регистру или к уровню фигуральному, то есть косвенному, ничуть не менее конвенциональны, чем денотативные значения, и им точно так же нужно обучаться; для того чтобы воспринимать “palate” как просторечие или понять, что слово “ночь” относится к смерти, нужно научиться этому на опыте, и только отдав ему дань, мы сможем наслаждаться самим фактом того, что первое слово “эвоцирует” определенную социальную среду, а второе “создает образ”. Таким образом, определение стиля через экземплификацию имеет, по-моему, то преимущество, что благодаря ему стиль сбрасывает свои “аффекгивистские” обноски и превращается в более строгий концепт.

Однако у традиционного определения было еще одно неудобство, очевидным образом связанное с первым; примером его (имплицитно, поскольку о дефинициях здесь никто не заботится) может служить практическая литературная стилистика: здесь господствует концепция стиля как прерывистого, дисконтинуального явления, складывающегося из серии точечных особенностей, которые распределены по всей длине лингвистического (то есть текстового) континуума, словно камешки, что бросал Мальчик-с-пальчик,— и которые требуется обнаружить, идентифицировать и истолковать как в некотором роде автономные “факты стиля” или “стилистические черты”54.

Так, например, Шпитцер в “Исследованиях по стилистике” и Риффатер в “Очерках структурной стилистики”55, несмотря на все (значительные) различия в истолковании стиля56, а также в методике обнаружения стилистических “особенностей”57 выделяющихся из “немаркированного” контекста: существует как бы некий банально-языковой фон, а на нем — в своем роде исключения, то есть стилистические эффекты. Обнаружив, их следует затем истолковать, иными словами, связать между собой, свести в некую психологическую (Шпитцер) или прагматическую (Риффатер) общность; тем самым их автономия по отношению к дискурсивному континууму не только не затушевывается, но, наоборот, подчеркивается еще резче.

Подобная концепция представляется мне ошибочной — по той причине, которую я уже вскользь упоминал, говоря об обратимости ощущения фигуры, и которая состоит в том, что нулевая степень фигуральности тоже значима. Конечно, ощутимость экземплификативного аспекта любого текста варьируется в зависимости от читателей этого текста и его “точек” (Риффатер), и никто не будет отрицать, что даже статистически некоторые элементы его более маркированны, чем остальные — особенно в глазах нашего культурного сообщества, которое на протяжении нескольких поколений приучали к мысли, что стиль — это всякие маркировки и элементы. Однако атомистская, или точечная, концепция стиля сильно рискует, с одной стороны, столкнуться с затруднениями при определении маркированных элементов, а с другой, и это главное, выступить в роли потворницы, пусть невольной, для какой-то маньеристской эстетики, в рамках которой самым замечательным (в обоих смыслах) стилем будет тот, что больше всего нагружен “чертами”. Об этом уже писал Анри Мешонник, критиковавший такого рода стилистику за то, что, следуя ее принципам, можно в конечном итоге “представить Жана Лоррена величайшим из писателей”, возвести “артистическое письмо” в высшую ценность, а прекрасное отождествить “со странным и причудливым”58.

Даниель Делас в своем предисловии к “Очеркам структурной стилистики” возражает, что ничего подобного не произойдет, поскольку перенасыщенность убивает контраст, а значит, избыток стиля убивает сам стиль. Но ведь тем самым признается, что стиль в таком понимании — это нечто вроде приправы к основному блюду: важно лишь не превысить дозировку, а главное, блюдо вполне можно себе представить и без приправы, и тогда, без нее, обнажится чисто денотативное функционирование дискурса. Идея эта строится на предположении, что язык может существовать отдельно от стиля, вещь для меня совершенно немыслимая, как Соссюр говорил о неразделимости лицевой и оборотной стороны листа бумаги. Стиль — это ощутимый аспект дискурса, который по определению сопутствует ему от начала до конца, без всяких перерывов и колебаний. Колебаться может перцептивное внимание читателя и его чувствительность к той или иной модальности ощутимости.

Нет никакого сомнения в том, что очень короткая или очень длинная фраза скорее привлечет к себе внимание, чем фраза средней длины, неологизм — чем стандартное слово, а смелая метафора — чем заурядное описание. Однако и средних размеров фраза, и стандартное слово, и заурядное описание не менее “стилистичны”, чем любые другие; слова средний, стандартный, заурядный — такие же стилистические предикаты, как и все прочие; а нейтральный, или пресный, стиль, “белое письмо”, милое сердцу Ролана Барта во времена “Нулевой степени письма”,— такой же стиль, как и остальные. Пресность — это определенный вкус, а белизна — определенный цвет. Нет в тексте таких слов или фраз, которые были бы стилистичнее других; конечно, в нем есть моменты более “поразительные” (вспомним шпитцеровский “щелчок”), разумеется, не одинаковые для всех, но и все остальные моменты в нем поразительны a contrario, поразительны именно примечательным отсутствием поразительности, поскольку понятие контраста, или отклонения, в огромной степени обратимо. Таким образом, не бывает, чтобы стиль арифметически прибавлялся к дискурсу, не бывает дискурса без стиля, равно как и стиля без дискурса: каков бы ни был дискурс, стиль является его аспектом, а отсутствие аспекта — понятие явно бессмысленное.

Раз во всяком тексте “есть стиль”, то из этого очевидным образом следует, что предложение “У этого текста есть стиль” — ничем не интересная тавтология. О стиле имеет смысл говорить лишь для того, чтобы как-то его определить: “У этого текста такой-то стиль” (само собой разумеется, что тавтология “У этого текста есть стиль” на самом деле всегда прикрывает собой оценку: “Мне нравится (или: я терпеть не могу) стиль этого текста”). Но дать определение чему бы то ни было можно, только приписав этому “чему-то” один или несколько предикатов, по необходимости общих с чем-то иным: квалификация — это классификация. Сказать: “У этого текста возвышенный, или изящный, или не поддающийся определению, или смертельно плоский стиль” — значит включить этот текст в категорию текстов с возвышенным, или изящным и т. п. стилем. Идентифицировать даже самый неповторимый стиль возможно, лишь выстроив более или менее общую модель (у Шпитцера это “этимон”) всех его характерных черт: “Ощущение оригинальности некоего письма может возникнуть только при условии рекуррентного прочтения, то есть при запоминании параллелей и контрастов”59.

— пусть мы, к примеру, положим, что существует некий стиль, присущий не вообще Флоберу, не вообще “Трем повестям”, но той или иной из этих повестей в отдельности,— идентификация и квалификация данного стиля определяют собой некую модель компетенции, способную порождать бесконечное число страниц, соответствующих этой модели. В известной мере сама возможность подражать стилю есть свидетельство того, что любая идиосинкразия способна к обобщению: стилистическая неповторимость — это не нумерическая самотождественность индивидуума, но специфическая самотождественность типа, который, случается, не имеет антецедентов, зато поддается бесконечному количеству последующих применений. Описать некоторую особенность — значит, некоторым образом, умножить ее, то есть уничтожить. Нельсон Гуцмен усматривает в этой неизбежной трансцендентности описания определяющую черту стиля вообще; например, он пишет: “Стилистическая черта — это такая черта, которую экземплифицирует все произведение и которая позволяет включить это произведение в некие значимые комплексы (bodies) произведений”60.

В этом определении есть один или два минуса, и один из них устраняет сам Гудмен: для того чтобы комплекс произведений был “значимым”, необходимо, чтобы значимой была и экземплифицируемая черта, то есть она должна быть чертой собственно эстетической, причастной к “символическому функционированию” произведения. Например, тот факт, что размеры второго слова в каждой фразе, начинающейся с согласной, больше средних, по-видимому, позволяет отнести данный текст к некоему классу (классу текстов, в которых размеры второго слова и т. д.), однако такой класс не будет “ значимым ”, поскольку эта черта эстетически не значима, а значит, не является стилистической61.

Правда, прочертить границу между эстетическим и неэстетическим не всегда так легко: пример Улипо62 с ее продукцией свидетельствует скорее о том, что ни один тип жесткого ограничения не является а priori эстетически незначимым. Граница эта так же относительна, как и любая другая, и зависит по крайней мере от культурного контекста.

Сам по себе тот факт, что стиль всегда виртуально типичен для некое о “комплекса ” произведений, еще ничего не говорит о том, каков этот комплекс, и даже какого он рода. Как изве стн о, литературная сти листика, во всяком случае нач и на я с XIX века, работала преимущественно на идивидуальном материале, соотнося стиль с личностью автора и тем самым отождествляя его с идиолектом. Ролан Барт63 (шпитцеровское) толкование стиля, рассматривая его как необработанный продукт “некоего внутреннего толчка, но не осознанного намерения”, как “явление того же порядка, что прорастание семени”, как “преобразование определенного настроения”64— короче, как факт биологический: стиль у него — это уже не душа, как у Шпитцера, это тело. Со своей стороны, симметричное стилю письмо предстает как явление сущностно намеренное, сознательное, как результат некоего выбора и ангажированности, как средоточие социальной и этической функции. Безусловно, все эти натужные антитезы нуждаются в значительных оговорках: даже в самих идиолектальных аспектах стиля присутствует и выбор, и усилие, а иногда и известная доля позы, и наоборот, особенности принадлежности к тому или иному социолекту — стилю данной эпохи, или класса, или группы, или жанра, и пр.,— несут в себе множество детерминант, не входивших в намерения автора.

Если современная критика, по вполне очевидным причинам, сделала упор на индивидуальных, а иногда социоисторических аспектах стиля, то критику классическую гораздо больше интересовали жанровые ограничения: им уделяется основное место в поэтических искусствах, начиная с Горация и кончая Буало или Шенье, и на то есть свои причины — вспомним хотя бы о том, что в греческой поэзии лирический, драматический и эпический регистр различались по чисто языковому принципу, через выбор диалекта, соответственно дорийского, аттического или так называемого “гомеровского” смешения ионийского и эолийского наречия. В продолжение столетий наиболее характерным образцом толкования жанровой специфики служило знаменитое Вергилиево колесо, разработанное в средние века на основе комментариев Сервия и Доната: в нем целый перечень имен собственных и типичных понятий этого поэта распределен между тремя стилями (высоким, средним и низким), примерами которых служат три жанра, встречающиеся в его творчестве (эпический в “Энеиде”, дидактический в “Георгиках”, буколический в одноименном сборнике). Я превратил эту схему, имеющую форму мишени65, в двухмерную таблицу, по-моему, более наглядную:

| Уовень |

Humilis (Буколики) |

Mediocris (Георгики) |

(Энеида) |

| Дерево | Fagus | Pomus | Laurus |

| Pascua | Ager | Castrum | |

| Орудие труда | Baculus | Gladius | |

| Животное | Ovis | Bos | Equus |

| Имя | Tityrus | Triptolemus | |

| Ремесло | Pastor otiosus | Agricola | Miles dominans |

детерминации (к Вергилию), и тем самым служит примером непреложно неоднозначной трансцендентности стилистических квалификаций. Как мудро замечает Гудмен, “большинство произведений служат иллюстрацией одновременно нескольких стилей, в разной мере специфичных и пересекающихся в разных направлениях: та или иная картина может быть одновременно в стиле Пикассо, в стиле его голубого периода, во французском стиле, в западноевропейском стиле и т. д.”66.

Любое из этих обозначений можно оспорить: распределение свойств — вещь относительная, ведь еще Таможенник Руссо говаривал Пикассо: “Мы оба — величайшие из ныне живущих художников, я в современном роде, а ты — в египетском”. Бесспорно одно: каждое отдельно взятое произведение всегда служит иллюстрацией нескольких стилей одновременно, ибо всегда отсылает к нескольким “значимым комплексам”; к своему автору, своей эпохе, своему жанру или отсутствию жанра и пр.— причем некоторые из этих комплексов выходят за пределы рассматриваемого вида искусства: такие определения, как “классическое”, “барочное”, “романтическое”, “модерн”, “постмодерн”, очевидным образом применимы к разным видам искусства. Люди, по складу ума не воспринимающие никаких классификаций, быть может, обретут в подобной множественности и относительности свое утешение. Перефразируя знаменитые слова Леви-Стросса, можно сказать, что классифицируем мы все и всегда, но каждый классифицирует, как может, а иногда и как хочет: наверняка у Пикассо “где-то” есть что-то египетское.

Все, наверное, обратили внимание, что в моей таблице, переделанной из Вергилиева колеса, между тремя “стилями” распределяются черты, которые с равным успехом можно квалифицировать как тематические. Equus, Ovis, Bos — это не три разных слова , обозначающих одно и то же животное (как “лошадь” и “скакун”), но именно названия трех различных животных, каждое из которых выступает эмблемой определенного жанра. Такое расширенное применение понятия стиля еще задолго до его гудменовского определения как бы наглядно проиллюстрировало одну содержащуюся в этом определении тенденцию, которую мы до сих пор оставляли без внимания. Напомню, что для Нельсона Гудмена стилистической является “черта, которую экземплифицирует все произведение и которая позволяет включить его в некие значимые комплексы произведений”. Даже после уточнения, что эта черта имеет искомый эстетический характер, ничто в этом определении не мешает включить к примеру, тот факт, что данного историка больше интересуют вооруженные конфликты, чем социальные изменения67, или что данный романист предпочитает повествовать о любовных историях, а не о финансовых затруднениях. Я не буду подробно останавливаться на тех (порой неубедительных) аргументах, которые приводит Гудмен в опровержение идеи, что стиль состоит в способе денотации68.

Например, его довод, что стиль присущ и таким видам искусства (музыке, архитектуре), в которых денотация отсутствует, по-моему, доказывает только то, что стиль, как я уже сказал выше, заключается вообще в том, каким способом мы делаем свое дело,— а дело наше, слава Богу, не одна только денотация, мы еще, к примеру, держим в руках кисть, или смычок, или ракетку, или женщину всей своей жизни. Однако в искусстве языковом дело наше состоит как раз в денотации. И Гудмен, ополчившись на понятие способа, тем самым лишил себя возможности заметить или признать, что в конечном счете рассказ о сражениях и рассказ об экономических кризисах — это два способа описать определенную эпоху. Он как будто стремился любой ценой расчистить пространство для своего собственного мнения (на мой взгляд, справедливого, но чересчур обобщенного), что стиль всегда типичен. А от этого он, разогнавшись, перескакивает уже к идее, что все типичное стилистично — как будто это условие является не только необходимым, но и достаточным.

“позволяют включить произведение в некие значимые комплексы”, собственно стилистическими являются черты, в большей мере связанные со свойствами дискурса, нежели со свойствами его предмета. Впрочем, Гудмен приближается к такой позиции сильнее, чем ему самому кажется: в полемике с понятием синонимии и с той идеей, что стиль состоит в возможности высказать одно и то же разными способами, он замечает, что, напротив, “совершенно разные вещи могут быть высказаны одним и тем же способом — разумеется, не в одном и том же тексте, но несколькими текстами, обладающими рядом общих черт, которые определяют собой некий стиль”69.

Наконец-то мы пришли к полному согласию. Однако верно и то, что многие “ свойства дискурса ” можно рассматривать и как тематические, и как стилистические — в зависимости от того, толковать ли их как конечную цель или как средство. Если какой-нибудь композитор или художник на протяжении всего своего творческого пути выказывает особое пристрастие к сочинению кантат или к написанию пейзажей, то мы можем считать этот факт стилистическим постольку, поскольку в этом для композитора и художника состоит определенный способ заниматься музыкой и живописью. Однако если сочинение кантаты или написание пейзажа предусматривается условиями какого- либо конкурса (например, на Римскую премию)70, то такая черта уже не будет типической (разве что для самой Римской премии), а значит, и стилистической, и для того чтобы идентифицировать стиль данного композитора или художника, нам придется обратиться исключительно к формальным свойствам этой кантаты или картины (например, к ее серийной или кубистской технике). Если же, наоборот, серийная или кубистская техника предусмотрены по условиям конкурса, то выбор для ее применения именно кантаты или пейзажа — а не сонаты или натюрморта — вновь превратится в выбор стилистический. Естественно, те же превращения туда и обратно могут совершаться и в литературе: выбор историка , повествующего о сражениях, а не анализирующего экономические кризисы, нельзя считать стилистическим, если предмет “военная история” задан ему наперед (например, в рамках университетской программы или книжной серии). Таким образом, в цепи целей и средств понятие стиля связывается — всегда относительно,— с тем элементом, который выступает средством по отношению к данной цели, и способом — по отношению к данному объекту, причем объект данного способа всегда может сделаться способом для нового объекта. И еще мы можем предположить, что конечная цель любого художника — это заставить принять свой стиль.

относительности и обратимости. Однако совершенно очевидно, что наряду или в рамка хширокого определения стиля ( “ свойства дискурса ” ) мы и для литературы, и для других искусств нуждаемся в его более узком определении, отделяющем стилистику от тематики и даже от многих других рематических черт, таких, как различные виды повествовательной техники, метрические формы или длина отдельных глав.

Таким образом, термин стиль (именно в этом, узком смысле, как концепт с переменными очертаниями) я бы закрепил за формальными свойствами дискурса, которые проявляются на уровне собственно языковых микроструктур, то есть фразы и составляющих ее элементов,— или, по формуле Монро Бердсли, чье разграничение применимо ко всем видам искусства, преимущественно на уровне текстуры, а не структуры71.

Более объемные формы слога отличаются более устойчивой и, по-видимому (об этом я сейчас скажу), более конститутивной и менее связанной с читательским ожиданием модальностью организации. Если использовать классические понятия, то получится, что свое наиболее специфическое воплощение стиль находит не на уровне тематического нахождения (inventio) и не на у ро вне расположения (dispositio) всего целого, но именно на уровне способа изложения (elocutio), то есть функционирования языка72.

Проведенная нами спецификация уровней, вполне, впрочем, общепринятая, влечет за собой, как мне кажется, расширение поля применения такого слова, как “произведение”,— по сравнению с тем, что оно обозначает в гудменовской формуле и за ее пределами. Подобное расширение к тому же прямо предполагается самим Гудменом, во всяком случае для пластических искусств: “Я все время говорил о стиле в произведениях искусства, однако стиль, как я его понимаю, возможно, не является обязательной принадлежностью именно произведений искусства: так нельзя ли нам в нашем определении заменить слово произведение словом объект, или чем угодно другим? Ведь наше определение, в отличие от других, не апеллирует к намерению художника. Для нас важны символизируемые свойства, независимо от того, выбирал их художник или нет, и даже осознавал ли он их; а символом могут быть не только произведения, но и многое другое”73.