Наши партнеры

II

В III книге “Государства” Платон обосновывает небезызвестное решение изгнать из своего города-государства поэтов; для этого предлагаются две цепочки умозаключений. Первая касается содержания (logos) поэтических произведений: оно должно быть (но далеко не всегда бывает) преимущественно нравоучительным, поэт не должен изображать недостатки, особенно у богов и героев, и тем более не должен их поощрять, изображая несчастья добродетели или торжество порок а. Вторая касается ихформы ( lexis)1, то есть фактически способов изображения. Всякая поэма является повествованием (diegesis) о событиях прошлого, настоящего или будущего; это повествование, в широком смысле, может принимать троякую форму: либо чисто повествовательную (haple diegesis), либо миметическую (dia mimeseos), то есть использующую, как в театре, диалоги персонажей, либо “смешанную”, то есть на самом деле перемежающую, как у Гомера, повествование и диалог.

Я не буду подробно останавливаться на ходе этого рассуждения (его я разбирал в другом месте2), равно как и на хорошо всем известной недооценке миметического и смешанного способа, которая выступает одним из главных пунктов в предъявленном поэтам обвинении (второй, естественно, состоит в безнравственности их сюжетов).

” соотносятся с тем, что позже будет именоваться поэтическими “жанрами”, следующим образом: чистый мимесис соответствует трагедии и комедии, смешанный способ — эпопее, а чистое повествование прежде всего (malista рои) дифирамбу (другие примеры отсутствуют). К этому и сводится вся система: совершенно очевидно, что Платон здесь рассматривает лишь формы “повествовательной” (в широком смысле) поэзии — той поэзии, которую последующая, послеаристотелевская традиция, поменяв местами термины Платона, предпочтет называть “миметической”, или изобразительной,— поэзии, которая “излагает” некие реальные или вымышленные события. Вся не-изобразительная поэзия, а значит, прежде всего та поэзия, какую мы именуем лирической, и тем более любые иные формы литературы (в том числе, между прочим, и любые формы прозаической репрезентации вроде нашего романа или современного театра), сознательно выводится Платоном за скобки.

Она исключена из рассмотрения не только фактически, но и принципиально, поскольку, напомню, репрезентация, изображение событий как раз и является у Платона определяющей особенностью поэзии: вне репрезентации поэмы не существует. Платон, безусловно, знаком с лирической поэзией, однако здесь он отказывает ей в праве на существование, выдвигая заведомо ограничительное определение поэзии в целом. Ограничение это, быть может, ad hoc, поскольку с его помощью легче изгнать прочь поэтов (за исключением поэтов лирических?); однако именно оно, это ограничение, будет подхвачено Аристотелем и на века превратится в основополагающий тезис классической поэтики.

Действительно, на первой же странице “Поэтики” поэзия недвусмысленно определяется как искусство подражания в стихах (точнее, как подражание ритмом, словом и гармонией); при этом из нее эксплицитно исключается подражание в прозе (мимы Софрона, сократические диалоги), а также не-подражательные стихи,— не-подражательная проза даже не упоминается; что касается красноречия, то ему посвящена “Риторика”. Примером не-подражательного стиха служит творчество Эмпедокла и вообще тех, кто “издает в метрах что-нибудь по медицине или физике”3, иными словами, вся дидактическая поэзия, которую Аристотель отказывается рассматривать — вопреки, как он утверждает, сложившемуся мнению (“они привычно называют автора поэтом”).

Как известно, Эмпедокла, по его словам, “можно назвать... скорее природоведом, чем поэтом”, хотя тот и пользуется тем же размером, что и Гомер. Поэмы же с нашей точки зрения лирические (например, стихи Сафо или Пиндара) не упоминаются в “Поэтике” ни в этом, ни в каком-либо другом месте: Аристотель, вслед за Платоном, очевидным образом выносит их за скобки. Все последующие разграничения будут, таким образом, проведены лишь в строго ограниченных пределах изобразительной поэзии.

“ чему ? ” ) и способ подражания (отвечает на вопрос “как?”). Предмет подражания — здесь вводится новое ограничение — заключается только в действиях людей или, вернее, в лицах действующих; они могут быть изображены трояко: либо лучше нас (beltionas), либо хуже (kheironas), либо такими же (kat'hemas), как “мы”, то есть, надо полагать, обычные смертные4.

Третий класс фактически не находит себе места в системе, и тем самым содержательный критерий сводится к оппозиции “герои лучшие vs герои худшие”. Что же касается способа подражания, то он заключается либо в повествовании (это платоновский haple diegesis), либо в выведении “подражаемых (в виде лиц) действующих и деятельных”, то есть в представлении на сцене действующих и говорящих персонажей: это платоновский mimesis, иными словами, драматическое изображение.

Как мы видим, промежуточный класс — “смешанное” повествование у Платона — исчезает и здесь, по крайней мере как принцип таксономии. Если не считать этого исчезнувшего класса, аристотелевский “способ подражания” в точности соответствует тому, что Платон называл lexis,— пока это еще не система жанров; наиболее удачный термин для обозначения данной категории предложен, по-видимому, в переводе Арди —модальность [mode]: ведь речь идет, собственно говоря, не о “форме” в традиционном смысле (как при противопоставлении стихов и прозы или различных типов стиха), но о различных ситуациях высказывания; в терминах самого Платона, в повествовательной модальности поэт говорит от своего собственного имени, а в модальности драматической говорят сами персонажи или, вернее, поэт в обличье своих персонажей.

В первой главе Аристотель проводит три принципиальных разграничения между типами подражания в искусстве: по предмету подражания, способу подражания (об этих двух типах мы сейчас и говорим ) , а также по “ средствам ” подража ния ( так в пере во де Арди [ moyens]; буквально здесь стоит вопрос “чем?” — в том смысле, что люди могут изъясняться “жестами” или “словами”, “по-гречески” или “по-французски”, “прозой” или “стихами”, “гекзаметрами” или “триметрами” и т. д.); именно этот третий уровень ближе всего к тому, что в нашей традиции именуетсяформой. Однако в “Поэтике” он по-настоящему не разработан: аристотелевская система жанров строится почти исключительно на предметах и способах подражания.

Две категории предмета подражания, пересекаясь с двумя категориями способа ( модальности ) подража ния , д аю т в итоге сетку из четырех классов, которым как раз и соответствует то, что в классической традиции будет называться жанрами. Поэт может либо повествовать о лучших, чем мы, персонажах или выводить их на сцене; либо повествовать о персонажах худших, чем мы, или представлять их действия в театре5— эпопею; низкой драматической модальности соответствует комедия, низкой повествовательной — некий довольно расплывчатый жанр, который Аристотель никак не называет и в качестве примера которого он приводит то не дошедшие до нас “пародии” (parodiai) Гегемона и Никохара, то приписываемый Гомеру “Маргит”, о котором прямо сказано, что он относится к комедиям так же, как “Илиада” и “Одиссея” — к трагедиям6.

Таким образом, четвертая клетка явно предназначается для комического повествования, иллюстрацией которого изначально, по- видимому, служили пародийные эпопеи (что бы мы ни понимали под этим термином); некоторое — верное или неверное — представление о них может, скорее всего, дать ироикомическая “Батрахомиомахия”. Таким образом, аристотелевскую систему жанров можно изобразить в виде следующей таблицы:

| модальность подражания | драматическая | повествовательная |

| высокий | трагедия | эпопея |

| низкий | пародия |

речи больше не будет, о комедии тоже; останутся лишь два благородных жанра — лицом к лицу, но не на равных правах, поскольку “Поэтика”, или, по крайней мере, то, что дошло от нее до нас, задав эту таксономическую сетку, уже через несколько страниц превратится, по существу, в теорию трагедии.

Сам по себе такой результат неинтересен для нас. Заметим только, что это торжество трагедии вызвано не одной лишь незавершенностью “Поэтики” или порчей ее текста. Оно — закономерный результат эксплицитно заявленной и обоснованной в ней системы ценностей, то есть безусловного превосходства драматической модальности над повествовательной (как известно, оценки Платона здесь меняются на прямо противоположные); Аристотель говорит об этом в связи с Гомером, усматривая одну из его заслуг в том, что он почти не вторгается как рассказчик в свою поэму, чаще всего предоставляя слово персонажам7, и тем самым выступает “подражателем” (то есть драматургом), насколько это вообще возможно для эпического поэта,— похвала эта косвенно свидетельствует о том, что Аристотель не хуже Платона знал о “смешанном” характере гомеровского повествования (хоть и отказывался от самой этой категории); я еще буду говорить о последствиях, которые имеет этот факт. Драматическая модальность имеет над повествовательной превосходство формальное — в ней присутствуют различные метры ,а также музыка и зрелище ;интеллектуальное — “наглядностью он обладает как при чтении, так и в действии”; эстетическое — он отличается сосредоточенностью и единством8

Удивительно это потому, что в принципе, как мы видели, на первых страницах “Поэтики” оба жанра наделяются не только равным по достоинству, но и попросту одним и тем же предметом подражания: они представляют таких героев, которые лучше нас. Равенство их еще один — и последний — раз заявлено в 1449 b: “эпопея как подражание важному следовала за трагедией ( во всем ) ( ekoloutesen)”, то есть подражала посредством метра людям высокодобродетельным; затем идет напоминание о формальных различиях между ними (единообразный метр эпопеи vs метрическое разнообразие трагедии), о различии в модальности и о различии по “протяженности” (действие трагедии подчинено знаменитому единству времени: “круг одного дня”); и, наконец, официально признанное равенство незаметно опровергается: “Части же трагедии — иные общие с эпопеею, а иные свойственны только ей; поэтому кто понимает разницу между хорошей и плохой трагедией, поймет ее и между эпосами, ибо что есть в эпопее, то (все) есть и в трагедии, но что есть в трагедии, то не все есть в эпопее”. Разница в оце нке трагедии и эпоса здес ь бросает ся в глаза: е сли не поэ т-трагик, то во всяком случае знаток трагедий наделяется в этом отрывке превосходством чисто автоматически, по принципу “кто может больше, может и меньше”. Мотивировка подобного превосходства может показаться не вполне ясной или слишком отвлеченной: трагедия якобы включает такие “содержательные части” (mere), какими не обладает эпопея,— при том, что обратное неверно.

Что это значит?

В буквальном смысле это означает, что из шести “частей” трагедии (сказания, характеров, речи, мысли, зрелища и музыкальной части) две последних характерны только для нее. Однако дело не в этих технических соображениях; сама эта параллель между трагедией и эпосом дает предощутить, что изначального определения предмета подражания, общего для обоих жанров, для предмета трагедии не вполне достаточно — чтобы не сказать большего; и уже через несколько строк такое предположение подтверждается — во втором определении трагедии, том самом, чей авторитет был незыблем на протяжении веков: “Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему (определенный) объем, (производимое) речью, услащенной по-разному в различных ее частях, (производимое) в действии, а не в повествовании и совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей”.

Как все знают, теория магического катарсиса, упомянутого в заключительном пункте этого определения, не отличается большой ясностью и благодаря своей запутанности вызвала целые потоки экзегетики ( скорее всего, бесполезной). Однако для нас в любом случае важен не психологический или нравственный результат действия обеих трагических страстей,— но само присутствие этих страстей в определении жанра, а также совокупность специфических черт, которые, как указывает Аристотель, пробуждают эти страсти, а значит, необходимы для существования трагедии, удовлетворяющей данному определению. Черты эти таковы: сцепление удивительных (para ten doxan) и поразительных (thaumaston) событий, как если бы случай действовал “нарочно”; “перипетия”, или “перелом”, действия, когда поведение человека приводит к результату, обратному тому, на какой он рассчитывал; “узнавание” персонажей, которых прежде никто не знал или которые скрывали, кто они такие; несчастье, постигающее героя не вполне невинного и не вполне виновного, который совершил не настоящее преступление, но пагубную ошибку (hamartid); насилие, свершающееся (или, лучше, готовое свершиться, но которого в последнюю минуту удается избежать благодаря узнаванию) между дорогими друг другу людьми, желательно соединенными кровными узами, но не знающими, какова природа этих уз..9

— в силу которых действие “Эдипа-царя” или “Кресфонта” оказывается наиболее совершенным трагическим действием, а Еврипид — трагичнейшим из поэтов, поэтом исключительно трагическим или трагическим по преимуществу (tragikotatos)10,— безусловно, складывается некое новое определение трагедии, которое мы не можем просто принять к сведению как менее расширительное и более аналитичное, чем первое, поскольку в нем есть гораздо более откровенные несоответствия с прежним определением: так, идея, что трагический герой не должен быть “ни до конца добрым, ни до конца злым” (таково совершенно точное ее толкование у Расина в предисловии к “Андромахе”), но только и прежде всего способным ошибаться (“он не только не должен быть совершенным, но ему всегда надлежит обладать каким-нибудь несовершенством”,— продолжает Расин, на мой взгляд, верно следуя первоисточнику, в предисловии к “Британику”), или же недостаточно проницательным, или, как в случае с Эдипом, излишне проницательным11 (знаменитый и гениальный “третий глаз” Гельдерлина), что приводит к одному и тому же результату, к неспособности избежать ловушек судьбы,— идея эта не вполне стыкуется с исходным его статусом человека, который “лучше нас”, разве что мы лишим это его превосходство над нами любого нравственного или интеллектуального измерения, а это, как мы видели, плохо согласуется с общеупотребительным смыслом прилагательного beltion; кроме того, когда Аристотель выдвигает требование12, чтобы действие способно было вызвать страх и жалость в отсутствие какого бы то ни было сценического “погпядения”, одним только изложением событий, то он тем самым, как представляется, допускает возможность существования трагического сюжета вне драматической модальности, в рамках простого повествования, причем сюжет от этого не становится эпическим.

Таким образом, трагическое, по-видимому, может существовать вне трагедии, как должны существовать и трагедии без трагического, или, во всяком случае, менее трагические, чем остальные. Робортелло в своем комментарии к “Поэтике” (1548) указывает, что перечисленным в ней условиям отвечает в действительности лишь “Эдип-царь”, и разрешает это теоретическое затруднение, утверждая, что некоторые из этих условий необходимы не для трагичности трагедии, но только для ее совершенства13.

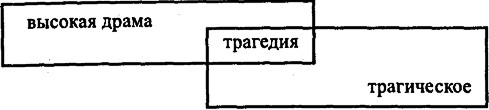

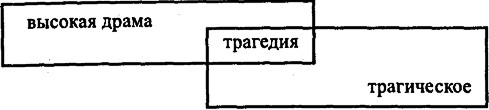

деле речь, конечно, идет о двух отличных друг от друга реальностях; первая из них — и модальная, и тематическая одновременно,— очерчена на первых страницах “Поэтики”; это высокая, или серьезная, драма, которая противопоставляется высокому повествованию (эпопее) и низкой, или веселой, драме (комедии), это жанровая реальность, включающая в себя с равным успехом и “Персов”, и “Эдипа-царя” и во времена Аристотеля традиционно именовавшаяся трагедией,— причем Аристотелю явно не приходит в голову оспаривать это наименование.

Вторая же реальность — сугубо тематическая, и принадлежит скорее антропологии, чем поэтике: это трагическое, то есть ощущение иронии судьбы или жестокости богов; она-то в основном и служит предметом изучения в главах с VI по XIX. Две эти реальности пересекаются друг с другом, и их взаимоналожение дает пространство трагедии в строгом (по Аристотелю) смысле, или трагедии par excellence, удовлетворяющей всем тем условиям (совпадение, перелом действия, узнавание и пр.), благодаря которым зритель испытывает ужас и жалость или, вернее, ту специфическую смесь уж ас а и жалости ,какую вызы ва ет в нем зрелище жестокости судьбы, показанное на театральной сцене.

Таким образом, в понятиях жанровой системы трагедия представляет собой одну из тематических разновидностей высокой драмы, точно так же как для нас водевиль представляет собой тематическую разновидность комедии, а детектив — тематическую разновидность романа.

После Дидро, Лессинга и Шлегеля такое разграничение стало очевидно для всех, однако на протяжении целых столетий его скрадывала путаница в понятиях, смешение широкого и узкого смысла слова трагедия. Аристотель совершенно очевидно употребляет его то в одном, то в другом значении, не обращая внимания на разницу между ними и, так я думаю, не подозревая, в каких теоретических неувязках запутаются из-за его беспечности некоторые авторы поэтик много веков спустя, попавшись в ловушку этого смешения и с простодушным рвением пытаясь применить (и заставить других применять тоже) нормы, установленные им для одной из жанровых разновидностей, к жанру в целом.

Примечания

“дискурс” и “слог”. Оппозиция эта построена самим Платоном, который толкует ее как противопоставление ha lekteon (“то, о чем следует говорить”) и has lecteon (“то, как следует говорить”; “Государство”, 392 с). [Платон, т. 3 , с. 15 7. ] Как известно, в дальнейшем смысл понятия lexis в риторике будет сводиться к “стилю”.

2 См.: Figures II, р. 50 — 56; Figures III, p. 184 — 190. [Наст. изд., т. 1, с. 284 — 288; т. 2, с. 181 — 186.]

3 [Цитаты из “Поэтики” Apm. -roic. in даются в переводе М. Л. Гаспарова.]

“Поэтики”. Их расхожий смысл всецело принадлежит к области морали, и именно в моральном контексте они впервые встречаются в этой главе: характеры различаются между собой пороком (kakia) и добродетелью (arete); в последующей, классической традиции преобладает скорее социальное толкование: трагедия (и эпопея) выводят персонажей, обладающих высоким общественным положением, а комедия — низким; и действительно, аристотелевская теория трагического героя, к которой мы вскоре вернемся, плохо стыкуется с чисто моральным пониманием его исключительности. “Лучший” и “худший” — это благоразумный, быть может даже чересчур благоразумный, компромисс, однако сомнительно, чтобы Аристотель относил Эдипа или Медею к героям, которые “лучше” средних. Арди, переводя “Поэтику”, сразу же впадает в противоречие: он прибегает к обоим переводам на расстоянии пятнадцати строк один от другого (Les Belles Letfres, p. 31).

5 Совершенно очевидно, что Аристотель никак не различает уровень благородства (или нравственности) персонажей и уровень благородства их действий, рассматривая их, по-ви ди мому, в нера зр ывной связи — и фактически говоря о персонажах лишь как о носителях действия. Первым, кто разорвал эту связь, был, судя по всему, Корнель: в 1650 году он изобрел для обозначения своего “Дона Санчо Арагонского” (где не-трагическое действие происходит в аристократической среде) смешанный субжанр “героическая комедия” (примерами его будут служить также “Пульхерия”, 1671, и “Тит и Береника”, 1672), а в “Рассуждении о драматической поэме” (1660) обосновал это отделение героев от их поступков и подверг эксплицитной критике Аристотеля: “Драматическая поэзия, по мнению его, есть подражание действиям, и останавливается он здесь (в начале своей “Поэтики”) лишь на по ложе ни и де йствующ их л и ц, ни чего не говоря о том, каковы до лж ны быть действия их. Как бы то ни было, определение это отвечало обычаям его времени, когда в комедии слово получали лишь люди положения весьма невысокого; но для нашего времени оно верно лишь отчасти: ныне даже короли могут быть выведены в комедии, когда действия их не возвышаются над ее уровнем. Если представлена на сцене простая любовная интрига, происходящая меж королями, и если ни жизни их, ни государству не угрожает никакая опасность, то, думается мне, действие не будет столь же достославным, каковы действующие лица, и не возвысится до трагедии” (Oeuvres, ed. Marty-Laveaux, t. I, p. 23 — 24). Обратное соотношение (трагическое действие в низкой среде) даст в следующем столетии феномен мещанской драмы.

7 1460 о; в 1448 b Аристотель даже именует гомеровские эпопеи “драматичными подражаниями” (mimeseis dramalikas), а в связи с “ Маргитом ” употребляет выражение “драматично представлять смешное” (to geloion dramatopoiesas). Однако, несмотря на столь сильные определения, он помещает эти произведения в общую категорию повествовательного (mimeisthai apangeUonta, 1448 а). К тому же не надо забывать, что говорится это не об эпопее вообще, но об одном лишь Гомере (monos, в 1448 b, а также в 1460 а). Более подробный анализ этого похвального слова Гомеру, а также различий между Платоном и Аристотелем в определении гомеровского мимесиса вообще, с м. : J. Lallo t. “ La mimesis selon Aristotel et l'excellence d'Homere”, in: Ecrilure et Theorie poetiques, op. cit. Для наших рассуждений эти различия несущественны.

9 Г л. IX — XIV ; правда, чуть ниже ( в 1459 b) Аристотель отчасти восстановит равновесие, наделяя эпопею теми же “частями” (составными элементами), что и трагедию , “ кроме лиш ьмузыки и зрелища ” , в том числе и “ переломами, и узнаваниями, и страстями”. Однако основная причина трагического — ужас и жалость — остается для эпопеи чуждой.

“Эдипе” превращается в трагедию, поскольку речь идет о жизни и смерти, а в других произведениях (в “Уроке женам” в “Севильском цирюльнике”) — в комедию, поскольку там речь идет всего-то о разочаровании какого-то старикашки, о “тщетной” предосторожности,— не только тщетной, но даже и вредной, а если брать ее в трагическом контексте, то пагубной или роковой

13 На Робортелло опирается Корнель в своем “Рассуждении о трагедии” (1660, ор. cit., p. 59); далее (р. 66) он рассматривает с точки зрения этого разграничения два аристотелевских требования: полуневиновность героя и наличие родственных уз между антагонистам и. “ Говоря, что два условия эти нужны лишь для трагедии совершенных,— добавляет он,— я вовсе не имею в виду, что трагедии, в которых они не соблюдаются, несовершенны: это бы означало признать безусловную их необходимость и впасть в противоречие с самим собой. Но под словами “совершенная трагедия” я разумею трагедии, что относятся к разряду наиболее возвышенных и трогательных, и, таким образом, трагедии, в которых недостает одного либо другого из этих условии, или же обоих , при условии, что во всем остальном, за выключением этих условий, они правильны, остаются совершенными в своем роде, хоть и относятся к разряду менее высокому и уступают в красоте и блистательности другим...”. Наглядный пример того крючкотворства, с помощью которого происходило временное “приспособление” (это словечко употребляет сам Корнель, р. 60) к устойчивым догмам: их уже осмеливаются расшатывать на деле, но покуда следуют им на словах.